版本学的传承与发展

原标题:版本学的传承与发展

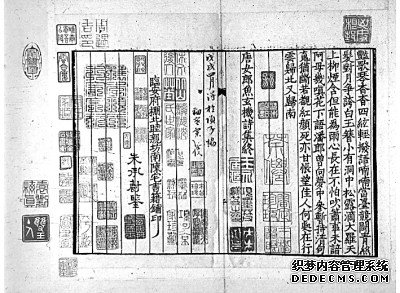

《唐女郎鱼玄机诗》宋临安府陈宅书籍铺刻本。资料图片

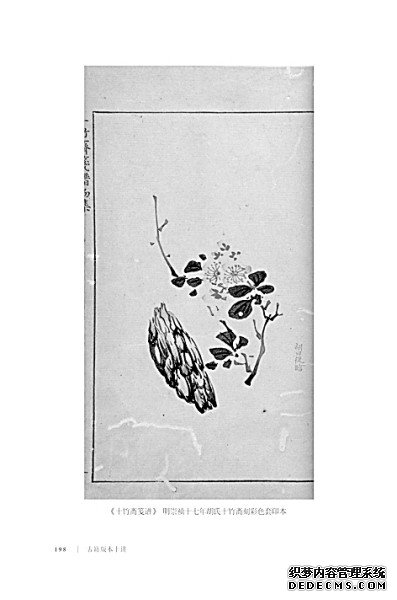

《十竹斋笺谱》明崇祯十七年胡氏十竹斋刻彩色套印本。资料图片

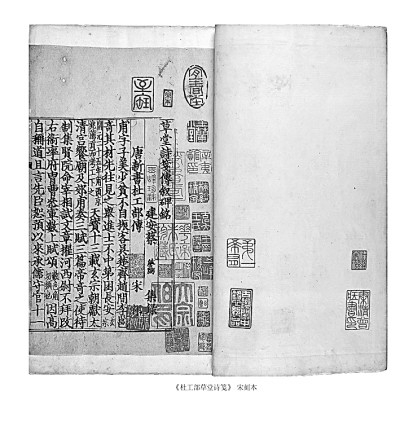

《杜工部草堂诗笺》宋刻本。资料图片

《古籍版本十讲》 杨成凯 著 中华书局

【读书者说】

杨成凯先生的遗著《古籍版本十讲》经由向辉整理,在中华书局出版了。全书分十讲,分别介绍了宋、金、元、明、清刻本以及活字本、抄本、批校本、丛书的鉴赏与收藏,最后论述了古籍的初印与后印,还谈到了古籍的价值与收藏观。通过本书我们可以体会到杨先生深厚的版本学素养,杨先生用大量的实例让我们明白应该如何学习版本学。

当代有代表性的版本学家

杨成凯先生收集古籍时间长,经验丰富。倘若没有经眼各种类型的古籍,我们就不能对古籍的一些特殊现象进行解释,也就不能正确鉴定古籍的版本。我们鉴定古籍,除了要看它的外部特征外,还需要在内容上取得旁证,这不是只靠数据库就能解决的,势必要博闻强识,才能够提供有力的证据。而杨先生对古籍内容有精深的研究,往往能提供别人注意不到的证据。

另外,他善于捕捉古籍版本的特殊性,发现不同印本之间的不同线索。古书上的一些现象,一般人不注意,经过他的阐释,就构成了证据。杨先生不仅是藏书者,更是读书者和研究者,因此他特别注意版本的先印与后印。《中国科学院图书馆藏中文古籍善本书目》就很重视古籍的先印后印,但对于内容的挖改修补注意不够。杨先生之所以重视先印后印,是因为不同印本之间文字会有差异,而文字的变化会影响对古籍内容的阅读与理解。杨先生对古籍版本和内容的学术研究都达到了较高的水平,清代以来,这样的学者还有阮元、张元济、张宗祥、谢国桢、黄永年等人。

中国历来有收藏专门古籍的传统,如李开先对词曲类古籍的收藏,谢国桢对晚明史籍的收藏。杨先生则收藏了大量的词学古籍,这在本书所举的例子中有集中体现。杨先生不在大图书馆工作,在经眼大量古籍这个问题上,也许不占太多优势。但是在古籍版本研究方面,他所达到的高水平,在当代是屈指可数的。杨先生在继承中国版本学的优秀传统方面做到了忠实而深入,又通过缜密的思考和对规律的总结提出了创新性的理论和方法,对文化传承发展有重要启发。可以说《古籍版本十讲》是代表当代前沿水平的版本学专书之一。

版本学和学术研究紧密结合的典范

杨成凯先生能将版本学和学术研究紧密结合起来,因此本书有如下特色:

重视版本的先印后印。本书第十讲专门讲古籍的先印后印,除此之外,其他章节中涉及这个问题的实例也比比皆是。如杨先生指出雅雨堂本《唐摭言》有初印本和修版重印本之分,蒋光煦使用朱彝尊藏本校初印本《唐摭言》,而叶德辉指出蒋校有误,实际叶氏所用乃后印本,二人不察,遂致南辕北辙(第429页)。正是因为关注先印后印的问题,杨先生也纠正了学界一些流传已久的谬误。叶德辉《书林清话》卷七引郑德懋《汲古阁刻板存亡考·四唐人集》下云:“相传毛子晋有一孙,性嗜茗饮。购得洞庭山碧罗春茶,虞山玉蟹泉水,独患无美薪。因顾《四唐人集》板而叹曰:‘以此作薪煮茶,其味当倍佳也。’遂按日劈烧之。”此故事颇具传奇色彩,容易引起读者的兴趣,因此后世学者争相引用。可是据杨先生考证,此事纯系讹传,《四唐人集》的书版与《诗词杂俎》后来同归吴门寒松堂,今有寒松堂印本为证(第208、223页)。