数字艺术澎湃创新动能(坚持“两创”·关注新时代文艺)

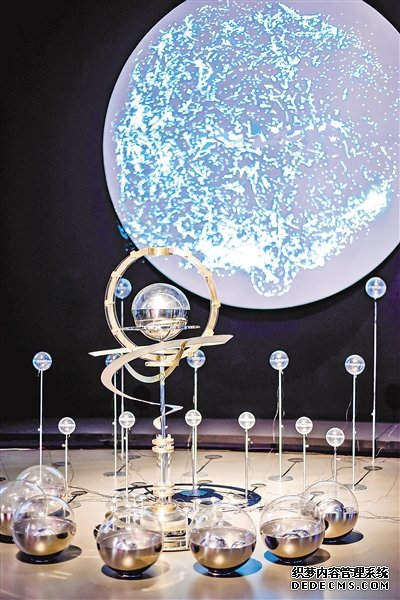

数字艺术《宇宙交响曲:行星分子音乐的探索》,作者师榕。

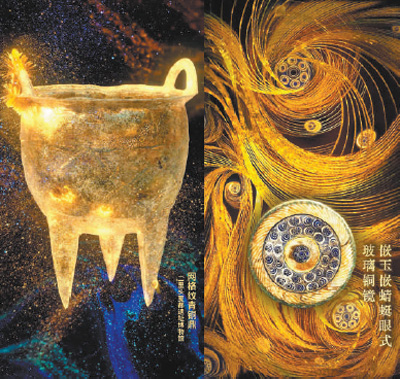

数字艺术《寻迹洛神赋》,作者北京黑弓文化传播有限公司。

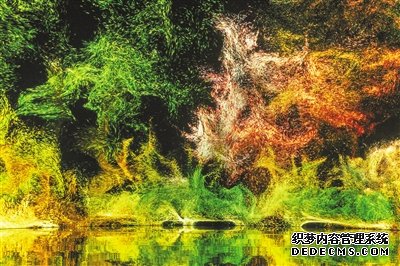

数字艺术《四时比邻》,作者曹雨西。

习近平总书记指出:“数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程,给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。”数字技术的快速发展与广泛应用,不仅有效激发了新质生产力,显著推动社会文化进步和经济转型,也为艺术创作提供全新的手段和广阔的空间。近日,由中国美术家协会、浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院共同主办的“首届中国数字艺术大展”在中国美术学院美术馆展出,集中梳理和展示过去10年中国数字艺术创作与教学成果,聚焦艺术与数字科技的深度融合,彰显数字艺术的文化价值与社会意义,激发艺术创新驱动社会创新的新动能,同时促进国际艺术交流与合作,为全球文化艺术的多样性和创新性贡献中国力量。

引领科艺融合新方向

数字艺术是当代富有探索精神和前沿意识的艺术领域。它与新世纪一同成长,是和21世纪同频共振的一种艺术形态。自诞生伊始,数字艺术即以对新媒体、新形态、新观念、新方法的运用,受到艺术界、教育界、产业界的广泛关注,迅速成为全球艺术体系的重要板块,在艺术史的发展进程中具有里程碑意义。

数字艺术正迈向艺术实践的中心地带,并打通美术、设计、影视、建筑等多个学科,融汇当代艺术、数字科技、智能制造、视听工业、流行文化等方方面面,不断拓展边界。正如“首届中国数字艺术大展”四个板块的设置:“太空史诗”“寰宇大观”“仿生格物”“无尽洞天”,时空跨度与学术视野宏大。210件参展作品,从感官体验到数字生命,从数字文旅到数字考古,从太空史诗到未来科幻……超越既有的学科界限、行业壁垒,以虚拟世界与现实世界的碰撞,激发艺术创造的无尽可能,促进数字技术研发与数字经济、文化产业相结合。例如,中央美术学院艺术与科技方向教授费俊、代数几何数学家许晨阳、心理学家刘正奎跨学科合作的艺术实验项目《情绪几何》4.0版本,作品邀请观众站上交互台并与之互动,触摸者的情绪会通过心率等生理数据采集设备记录并计算、生成一个个“因人而异”的情绪化动态三维图形。专家们认为,通过展览可以看出,数字艺术的生产力和创造性张力,远超数字孪生、虚拟现实的范畴,体现出数字艺术作为新质生产力重要介质的巨大潜力。

艺术与科技的融合,正在成为人工智能时代激发人类创造力的重要力量。面对人工智能的崛起和知识领域的不断细分,深入思考这些变革为艺术创作和智力工作带来的便利、挑战与机遇,直面在关键的人工智能技术分支上与国际先进水平的差距,成为美术界的新课题。此次展览和学术研讨,与会人员身份多元,艺术家、科学家、教育工作者、设计师、策展人、导演、电影制片人等汇聚一堂,展开一场场跨学科、跨专业的对话,为推动人文社科领域进步提供新视角。科研攻关与人才培养,成为关注的焦点。在高等院校等机构中建立科艺融合的重点实验室、实践基地等,推动产学研协同发展,成为各界跨界合作的新方式,以及“新文科”背景下艺术教育更新教育方法和工具的新举措。