青绿山水画卷 传承东方美学(坚持“两创” 铸就辉煌)

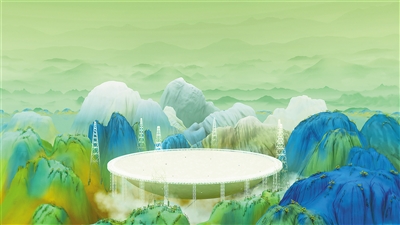

创意动画视频《新千里江山图》(局部),人民日报社新媒体中心制作。

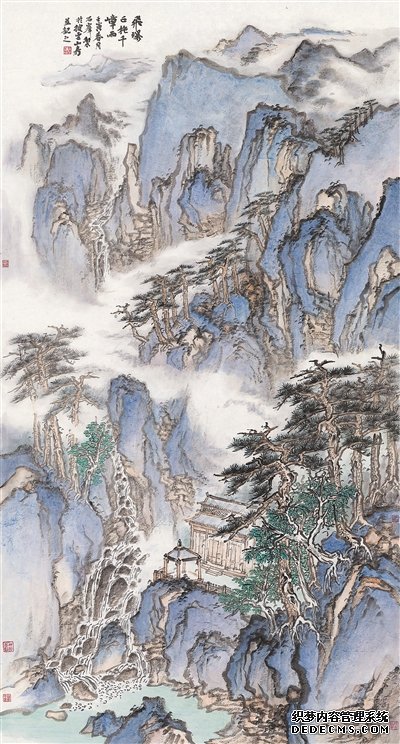

中国画《飞瀑正拖千嶂雨》,作者石峰。

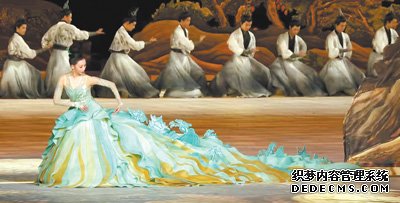

二〇二三年杭州亚运会开幕式“国风雅韵”篇服装设计“水天碧”长裙,总设计师楚艳。

青绿山水是中国传统山水画的重要表现形式,也是中国人观照自然的艺术呈现,在中国绘画史上占有重要地位。近年来,故宫博物院展览“千里江山——历代青绿山水画特展”、舞蹈诗剧《只此青绿》广受好评,使青绿山水进入大众视野。事实上,青绿山水美术创作并不活跃,近些年来才不断有大型展览和精彩新作亮相。从绘画到设计再到数字艺术等,青绿山水的艺术形态和美学意境不断拓展,在与时代脉搏共振、与大众审美和鸣中焕发蓬勃生机。

重识青绿山水

青绿山水,既有深厚的文化底蕴和历史内涵,也具有强劲的艺术创造力。

青绿色彩的使用,在中国美术史上可以追溯到秦汉时期甚至更早。青绿山水画形成于何时呢?虽然东晋顾恺之、隋代展子虔、唐代李思训和李昭道父子都有青绿山水画传世,但青绿山水画创作高峰是在宋代。如果说,在早期石窟壁画中,青绿是装饰色彩,那么在宋代山水画中,青绿更被赋予文化内涵。《千里江山图》《江山秋色图》等经典作品,体现了宋代绘画材料和技法发展水平,成为中国山水画史上的高峰之作。

青绿山水画技法繁复,且易陷于俗艳,在创作上颇具难度。文人画的兴起,进一步拓展了青绿山水的美学意蕴和人文精神。随着时代发展,青绿山水画形成大青绿、小青绿等多种绘画形态,前者着色浓重,画风富丽华贵,后者在墨骨基础上施以淡彩,画风秀美清新。历代山水画名家赵伯驹、赵伯骕、钱选、赵孟頫、沈周、文徵明、仇英、蓝瑛、张大千、吴湖帆等,尝试将笔墨意趣融入青绿设色,不时开艺术新风,令青绿山水异色斑斓,面貌更趋多元。近年来,关于青绿山水画的研究不断加强,相关著作涌现,从技法、流变等多个角度阐释青绿山水艺术的丰富内涵;“千里江山——历代青绿山水画特展”“千峰翠色——沈阳故宫博物院藏青绿山水绘画展”“山水本色——第二届中国当代青绿山水画学术邀请展”等展览,以及相关学术研讨会陆续举办,从传统到当代,共同探讨青绿山水画的创变之路。

青绿山水画经久不衰,彰显其独特的艺术价值。重识青绿山水,尤其是蕴含其中的色彩密码、美学精神,对于深入研究传统文化中审美观念的演变具有积极意义。

开辟艺术新境

在中国画中,水墨、青绿是并列的两大色彩体系,意笔、工笔是并列的两大笔法体系。浓墨与重彩之间、狂放和工致之间,存在许多过渡阶梯,四者排列组合,为艺术创新提供了千变万化的可能。

继承传统,汲古出新,通过表现山河景象、园林景致、田园风光等,营构沉静清雅的审美意境,是当代青绿山水画创新趋势之一。有的创作者重在彰显新时代山水精神。像高云为江苏大剧院创作的巨幅青绿山水画《江山如此多娇》,取景视角借鉴傅抱石、关山月的同名画作,意境辽远开阔,又创新构图、表达形式,在工写结合中描绘了江苏地域风光。如石峰作品《飞瀑正拖千嶂雨》,用色雅正,在与笔墨节奏的呼应中强化了色彩本身的写意性。他们笔下的山水,既是自然之景,也是画家胸中孕育的理想诗境,让传统山水生发新意蕴。有的创作者积极探索色彩美学与文化意象的巧妙对接。比如“青绿调成见天工——山水画色彩研究展”展出的杨峻《猴王》,内容取材自文学经典《西游记》,画面主体“一岩二松”又借鉴元代画家唐棣作品,并融入现代审美趣味,实现了青绿文化内涵与文学意象辉映。这些作品从不同角度拓展青绿山水画的表现形式,赋予其新的时代内涵。